山寨币泛指比特币之外所有基于区块链技术发行的替代性加密货币,其名称源于对原始加密货币的模仿与创新并存的双重属性。这类数字货币通常以比特币的底层框架为起点,通过修改核心参数或引入新功能形成独立体系,成为加密货币生态中数量最庞大的组成部分。理解山寨币的本质,需从技术逻辑、市场定位及发展动因三个维度切入,才能客观认知其在数字资产领域的真实角色。

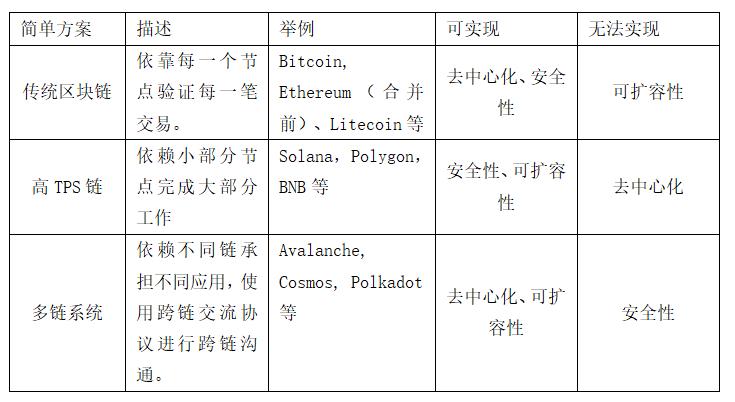

从山寨币的诞生多依托比特币开源代码的二次开发。开发者通过调整共识机制、加密算法或区块生成速度等基础架构,试图解决比特币存交易效率、能耗或功能单一等问题。这种技术迭代催生了多样化的区块链变体:部分聚焦支付场景优化,实现更快的交易确认;部分则突破纯货币属性,构建出支持智能合约、去中心化应用的复杂生态。技术差异化为山寨币提供了区别于比特币的生存基础,也推动着区块链技术的持续演进。

市场对山寨币的分类主要依据其技术渊源与应用目标。按技术路线可分为比特币分叉币与独立公链两类,前者直接分裂自比特币主链,后者则自主设计底层协议;按功能定位又可分为支付型与应用型,前者强调交易媒介属性,后者侧重为特定场景提供解决方案。这种多样性导致山寨币呈现金字塔结构:少数项目凭借技术创新跻身主流,多数则因同质化严重沉没于市场底部,形成鲜明的层级分化。

相较于比特币、以太坊等主流币种,山寨币的核心差异体现在四个维度:市值规模普遍较小,市场流动性较弱导致价格波动剧烈;技术成熟度参差不齐,部分项目存在安全漏洞风险;应用场景常局限于特定领域,实际落地能力有待验证;开发团队实力与社区支持度差异显著,影响项目的持续生命力。这些特征使山寨币投资呈现高收益与高风险并存的特质。

支持者视其为区块链创新的试验场,认为以太坊等成功案例证明山寨币可孵化出颠覆性技术;批评者则指出大量项目缺乏原创性,仅靠市场炒作维持热度,最终沦为投机工具。监管缺位进一步放大了风险,项目跑路、交易所盗币等安全事件频发,投资者权益保障机制尚未完善,这要求参与者必须具备更高的风险识别能力。